CO2-Grenzausgleich der EU - was kommt auf Unternehmen zu?

Auf einen Blick

Klimaziele und -strategien

Bundesweit

Beschreibung

In aller Kürze

- der CBAM soll den europäischen Emissionshandel ergänzen

- "Carbon Leakage" verhindern

- ab 1. Oktober 2023 in Kraft

Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) soll das EU-Emissionshandelssystems (EU ETS) ergänzen und sicherstellen, dass für Importe die gleichen Emissionspreise anfallen wie für Produkte, die innerhalb der Europäischen Union hergestellt wurden. So soll „Carbon Leakage“ verhindert werden, das durch das höhere klimapolitische Ambitionsniveau der EU im globalen Vergleich entsteht. Das 2005 eingeführte EU-ETS funktioniert nach dem sogenannten „Cap & Trade“-Prinzip. Dabei wird durch eine Obergrenze (Cap) festgelegt, wie viele Treibhausgas-Emissionen von den emissionshandelspflichtigen Anlagen insgesamt ausgestoßen werden dürfen. Dementsprechend vergeben die Mitgliedstaaten eine bestimmte Menge an Emissionsberechtigungen an die Anlagen aus, teils über Versteigerungen und teils kostenlos. Die Emissionsberechtigungen können auf dem Markt frei gehandelt werden (Trade). Hierdurch bildet sich ein Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen, der einen Anreiz zur Emissionsreduzierung setzen soll. Seit 2013 bezieht das ETS neben Kohlenstoffdioxid auch Lachgas und perfluorierte Kohlenwasserstoffe ein. Dies soll auch für die CBAM-Zertifikate angewendet werden. Um zu vermeiden, dass Unternehmen ihre Produktion in Länder mit niedrigeren Umwelt- und Klimastandards verlagern oder auch EU-Produkte durch emissionsintensivere Importe ersetzen (Carbon Leakage), wurden bisher für besonders emissionsintensive Unternehmen Zertifikate im Rahmen der freien Zuteilung kostenlos ausgegeben. Durch CBAM sollen nun Importe in Höhe der verursachten Emissionen besteuert werden, sodass die Zertifikate aus der freien Zuteilung im EU ETS sukzessive entfallen können.

CBAM-Eckpunkte

Der CBAM berücksichtig sowohl die Treibhausemissionen, die unmittelbar bei der Erzeugung von Produkten entstehen, als auch indirekte Emissionen, die durch die Herstellung von Vorprodukten oder den zur Produktion benötigten Strom entstehen. Zunächst soll er nur auf die folgenden Güter angewendet werden, die ein hohes Potenzial für Carbon Leakage bergen: Aluminium, Eisen, Stahl, Düngemittel, Strom, Wasserstoff und Zement. Zusammen decken diese knapp die Hälfte der vom EU-ETS umfassten Sektoren ab. Perspektivisch ist mit einer Ausweitung der betroffenen Produkte zu rechnen.

Von CBAM erfasste Produkte (HS-Codes):

Aluminium: 7601, 7603-7608, 76090000, 7610, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616

Eisen und Stahl: 7301, 7302, 730300, 7304-7311, 7318, 7326

Düngemittel: 28080000, 2814, 28342100, 3102, 3105

Strom: 27160000

Zement: 25231000, 25070080, 25232100, 25232900, 25233000, 25239000

Wasserstoff: 280410000

Für den Import der oben genannten Güter müssen nach einer Übergangsphase Emissions-Zertifikate gekauft werden, die äquivalent zum Preis der ETS-Zertifikate sind, welche für die Produktion innerhalb der EU hätten erworben werden müssen. Wurde für ein Produkt aus einem Drittland nachweislich bereits einen CO2-Preis entrichtet, können die Kosten teilweise bis vollständig auf das CBAM-Zertifikat angerechnet werden. Damit soll eine Doppelbelastung vermieden und Länder weltweit motiviert werden, eigene Steuern und Abgaben auf Emissionen einzuführen, die sie selbst vereinnahmen können.

Die Einfuhrkontrolle der von CBAM betroffenen Güter obliegt den jeweiligen nationalen Zollbehörden. Die Berechnung der Abgabe muss allerdings vom Importeur vorgenommen werden, der sicherstellen muss, fortlaufend die richtige Menge an CBAM-Zertifikaten einzukaufen und dabei jederzeit wenigstens 80 % der eingeführten Waren abdecken zu können. Die Berechnung der spezifischen grauen Emissionen unterscheidet sich hierbei je nachdem, ob es sich um Waren mit oder ohne Vormaterialien mit grauen Emissionen handelt. Sollte es einem Importeur nicht möglich sein, die entsprechenden Daten vom Hersteller zu bekommen, kann er auf von der EU-Kommission festgelegte Benchmark-Werte für die jeweiligen Ursprungsländer bzw. -ländergruppen zurückgreifen. Die Zertifikate sollen über eine zentrale Plattform erworben werden können, wobei sich der Preis aus dem jeweils aktuellen durchschnittlichen Wochenauktionswert der ETSZertifikate errechnen soll.

Im Gegensatz zu den ETS-Zertifikaten soll die Menge der zur Verfügung stehenden CBAM-Zertifikate nicht begrenzt

werden. Importeure müssen dabei jährlich zum 31. Mai die Gesamtemissionen der im Vorjahreszeitraum importierten Güter, die unter den CBAM fallen, angeben, und die entsprechende Anzahl an Zertifikaten abgeben. Danach haben sie bis zum 30. Juni Zeit, übriggebliebene Zertifikate zum ursprünglichen Einkaufspreis an die Plattform zurückzugeben. Sie bekommen dabei maximal

ein Drittel der ursprünglich gekauften und nicht verwendeten Zertifikate erstattet. Alle darüber hinaus übriggebliebenen Zertifikate erlöschen nach diesem Stichtag ersatzlos. Für das folgende Jahr müssen dann neue Zertifikate erworben werden.

Ausnahmen

Generell fallen alle Importe aus Drittländern der betreffenden Sektoren unter die CBAM-Regelung. Ausgenommen sind Drittstaaten, die sich am ETS beteiligen oder ein ähnliches Emissionshandelssystem haben. Aktuell sind das Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz, sowie die Territorien Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta und Melilla.

Zeitplan

Bei der aktuellen Fassung des Gesetzesentwurfs handelt es sich um den Kompromiss, der nach den Trilog- Verhandlungen im Dezember 2022 erzielt wurde. Im April soll der Entwurf vom EU Parlament und im Mai bzw. Juni 2023 vom Rat final beschlossen werden. Gemäß diesem Zeitplan soll CBAM zum 1. Oktober 2023 in Kraft treten.

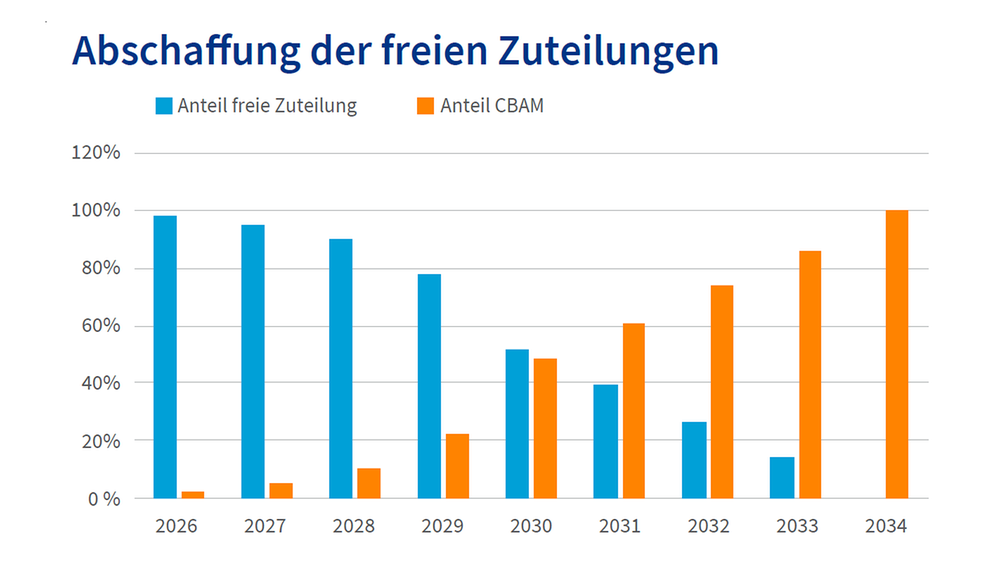

Die Registrierungspflicht für CBAM-Anmelder tritt am 01.01.2025 in Kraft. In der Übergangsphase bis Ende 2025 müssten die Emissionen der importierten Güter aus den betroffenen Sektoren lediglich erfasst werden. Ab dem Jahr 2026 müssen Zertifikate kostenpflichtig erworben werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen dann auch die freien Zuteilungen sukzessive reduziert und proportional durch CBAM-Zertifikate ausgeglichen werden, bis sie Ende des Jahres 2034 vollständig wegfallen:

Quellenangabe

Partner

Datum

Zuletzt geändert am 11. Oktober 2024Verwandte Artikel

Auf dem elan! Portal können Unternehmen Ihren aktuellen Stand bei der Umstellung auf entwaldungsfreie Lieferketten und die Einhaltung der Entwaldungsverordnung (EUDR) überprüfen.

Die Kenntnis der Lieferketten und deren Rückverfolgung bis zum Ort der Produktion sind grundlegend für eine Entwaldungsrisikoanalyse und das Ergreifen von Minderungsmaßnahmen.

Beitrag von Jonas Dickel, Akademischer Mitarbeiter der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach (29.8.2024).

Zusammenfassung von Maßnahmen der grünen und blauen Infrastruktur, veröffentlicht vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU).

Dienstreisen sind wichtig für den Geschäftserfolg und können auch einen erheblichen Beitrag zum CO2-Ausstoß eines Unternehmens leisten.

Elektromobilität im Fuhrpark als Handlungsfeld des betrieblichen Mobilitätsmanagements hat in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen.